今回は新環境でかなり使いやすいカードの増えたエルフの解説をしていきます。

※この記事は第3弾「絶傑の継承者」リリース後のシーズン2環境を基に解説します。

エルフの戦略

第2弾環境のエルフのカードプールは盤面処理があまり得意でなく、再抽選回数の増加調整を受けるほどに弱いクラスでした。「絶傑の継承者」におけるエルフに渡された新軸は「不殺」。体力のデバフによる除去カードが多数追加され、以前よりもコントロール性能が増しています。

これによって相手のカードを全て除去し切って息切れを狙う戦術(所謂「コンシードプラン」)をかなり取りやすくなりました。特に「不殺の団結者」による守護の多面展開はほとんどのデッキが機能停止するほど強力です。

また、新レジェンドレア「絶命の顕現・エズディア」のトークンスペル「絶命の痛撃」を利用した20点OTKによる勝利も狙えるようになりました。(6点打点として利用する場合もセルウィン、リノセウス、アリアといった疾走カードの補助として非常に強力です。)

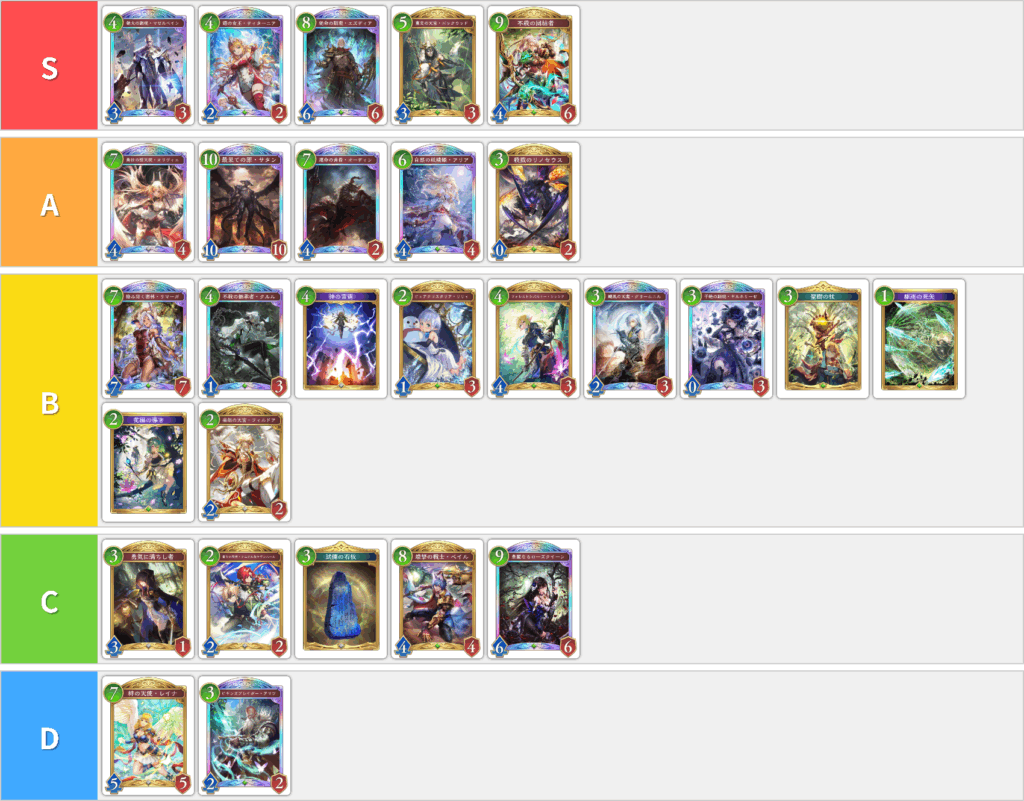

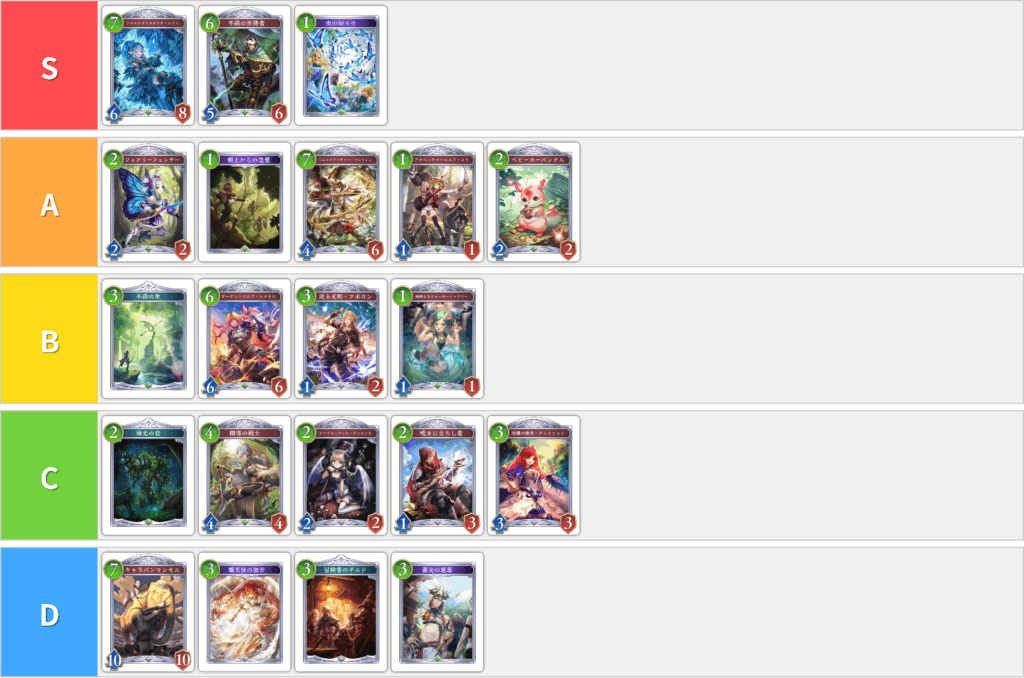

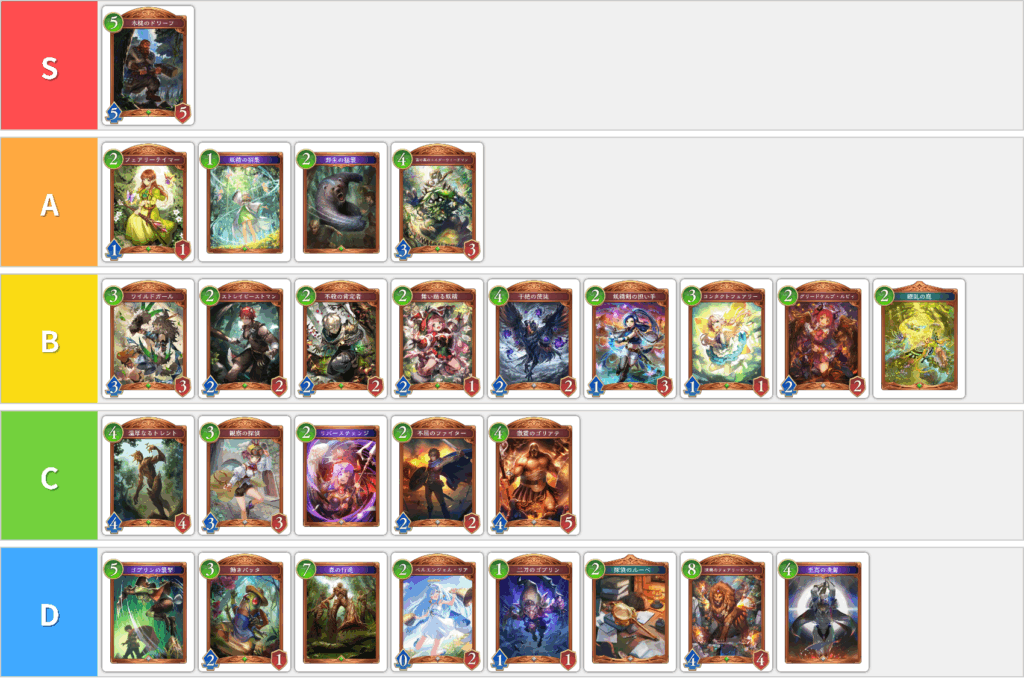

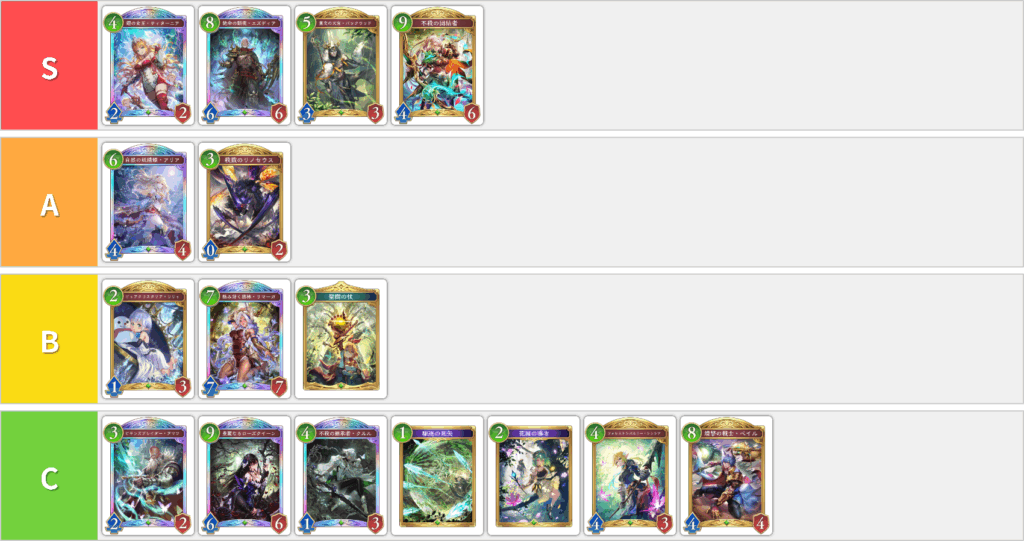

2pick エルフTier表

※tier表はあくまでも目安です。隣に提示される2枚目のカード、デッキの傾向とシナジーによって左右されます。

tier表のランク基準

S:何枚でも欲しい非常に強力なカード

A:デッキパワーを上げ勝率に貢献する強力なカード

B:平均的、腐ることの少ない良カード

C:局所的に強い場面があるものの平均するとパフォーマンスが下がる、積極的には取らないカード

D:デッキの質を下げる、確実に避けたいカード

ゴールド、レジェンド

- マゼルベインは当然Sクラス。引いたら勝つレベルのパワー。

- 前環境と同様に、永続でフェアリーを提供するティターニアとドロー+処理の強力なバックウッドは是非とも確保したい。

- エズディア進化+2枚目 またはバウンスによるOTKが非常に強力なのでSクラスに設定。6点打点を疾走の補助に使用するのも強力。

- 新カードの団結者が非常に強力。1体をバウンスするだけで2度目の多面守護を展開可能。

- 石板についてはテンポロスとコンボを発動する際の重さから低評価。聖樹の杖なら後にバウンスが可能になるのでこちらの方が優先度が高い。使うならサタンやエズディア、マゼルベイン採用の「キーカードを引いたら勝ちが大きく近付くデッキ」で採用したい。

シルバー

- 縦の除去にはエリン、横の除去には祈祷者が非常に強くSランク。

- エズディアと団結者の追加によってバウンスが非常に重要となったため虫の知らせをSランクに昇格。

- セルウィンの超進化+7点でリーサルを決めることも多々ある。よく意識しよう。

- 新カード「不殺の里」は低レアの中で唯一まともに使える性能のドローソース。息切れを防ぐために1〜2枚程度採用したい。

- レオネルは6コストで合計スタッツが10/10と高水準だが、不利盤面を覆すことが出来る訳ではないので過信は禁物。

ブロンズ

- 前環境と同じく強力な全体除去であるドワーフを単独Sランクに設定。

- ワイルドガールは標準スタッツ+突進を持つ。フェアリーを節約できるためかなり高評価。フェアリーの節約の観点でストレイビーストマンもかなり偉い。

- 新カード「野生の猛襲」は2コスト4点指定の使いやすさはもちろん、コンボ3でドローが出来るため是非ともピックしたい。

- ルビィはフェアリーを戻して1ドローという動きが可能な都合上、他のクラスよりも少しだけ強く使えるためBランクに。過信は禁物。

- エルフはコンボで戦う事が軸になるため、コンボを起動するには重い3コスト以上のカードは何か強みがなければどうしても低評価となってしまう。

初手の提示の考え方

ランクの基準

Sランク:エルフを選択するに値するパワーカード。これらのカード+A以上の1枚でピックを始めたい。

Aランク:優秀なパワーカード。Sランク+Aランクの初手提示はチャンスと捉えても良い。

Bランク:妥協枠。他のクラスが酷いペアの場合はS+Bで検討。

Cランク:選択に値しないカード。

ピック、プレイ時に意識すること

- デッキ内のコンボカードの枚数とフェアリー生成のバランスを考える。フェアリー生成を多めに取る分には問題ないが、コンボが多いとうまくデッキが回らない。

- 繚乱の庭や燐光の岩などのアミュレットを取りすぎない。基本的にはフォロワーとスペルで盤面を完成させる。

- レジェンドレアによって勝ち筋が大きく変わるので何を使って勝つのか、ピック及びマリガン時点で計画を立てて手札を消費していく必要がある。(例:エズディアがある場合は進化権と虫の知らせを可能な限り温存する、疾走カードでトドメを刺せそうな場合は顔進化を検討するなど)

- フェアリーや妖精の召集を不要な盤面で無駄撃ちしない。コンボ起動に使うほうが効果的である。

- リノセウスによるリーサルは構築戦で頻出であるためYoutubeやブログで多く解説されている。少しでも確認することで打点計算が簡単に出来るのでお勧め。(構築戦より単純かつ低火力で決め切れる展開が多い。)